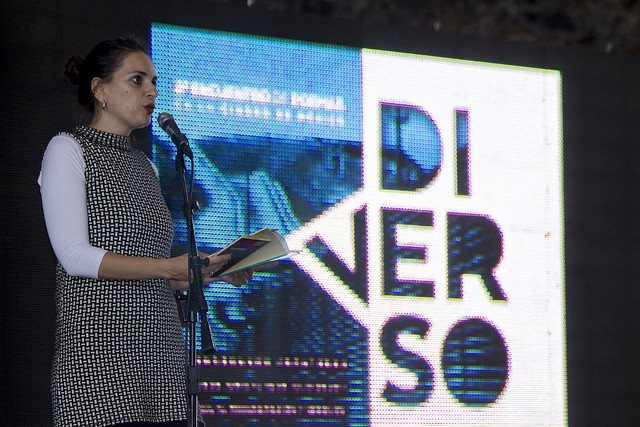

Exploran los límites del lenguaje en la poesía durante el último día de Di/Verso. Encuentro de Poemas en la Ciudad de México

C/DDC/CP/0510-17 Ciudad de México, 3 de julio de 2017

- “Las fronteras del lenguaje” fue la novena y última mesa de discusión que desarrolló el Encuentro; participaron los poetas Jorge Fondebrider, Olvido García-Valdés y Juan Manuel Roca

Hasta dónde alcanza el lenguaje en la poesía y cuál es su límite al interactuar con otras lenguas (al realizar una traducción, un préstamo lingüístico, etcétera) fueron los dos ejes propuestos por el poeta mexicano Juan Alcántara a los escritores Jorge Fondebrider, Olvido García-Valdés y Juan Manuel Roca, al moderar la novena y última mesa de discusión de Di/Verso. Encuentro de poemas en la Ciudad de México.

Titulada “Las fronteras del lenguaje”, la mesa tuvo lugar la tarde de este domingo 2 de julio, en el Museo del Estanquillo, uno de los recintos que albergó el Encuentro y que horas antes contó con una lectura de poemas con las mexicanas Coral Bracho y María Rivera, el español Miguel Casado y del italiano Emilio Coco.

¿Cuál es el límite del lenguaje en la poesía, puede o no desafiarse? Al respecto, el poeta y traductor argentino Jorge Fonderbrider consideró que “salvo los políticos y los medios de comunicación”, todo puede ser dicho, aunque no necesariamente de manera directa. “Los políticos y los medios no solamente no dicen, sino que ocultan. Ahí hay un ejemplo magnífico para el escritor de poder decir y al mismo tiempo poder trascender las propias fronteras”, opinó.

Sin embargo, para el autor de libros de poesía como Elegías (1983), Imperio de la luna (1987), Standards (1993), entre otros, el problema no es la posibilidad de decir, el verdadero problema es la posibilidad de entender.

Por otra parte, la española Olvido García-Valdés, Licenciada en Filología Románica y en Filosofía, sobre la idea de lo decible e indecible consideró como hechos evidentes que “aquello que no podemos pensar, no podemos decirlo” y “sólo sabemos de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ellas”. Es decir, “sí hay unos límites que no podemos traspasar”.

Al mismo tiempo, continuó la Premio Nacional de Poesía en 2007 por su libro Y todos estábamos vivos, existe una necesidad del poeta de traspasar esos límites. “Yo lo llamaría una especie de apuesta irracional en la escritura cuando algo (sea un árbol, un animal, unas palabras) nos llama poderosamente”.

Olvido García-Valdés también habló de los límites reales que imponen las fronteras políticas, económicas y sociales al lenguaje. “Yo creo que las lenguas tienen fronteras invisibles que no controlamos conscientemente”, dijo, y ejemplificó la separación entre hombres y mujeres que se dio en otros tiempos, tan difícil de romper, y que deja a esta última sin discurso, sin autonomía moral, política, ni personal.

Además, puso sobre la mesa el rechazo de una lengua sobre otra, la imposición cultural mediante el uso de una sola lengua, que en muchos escritores, incluida ella (cuya primera lengua fue el asturiano) ha creado inseguridades para expresarse en su lengua materna.

Sobre esa línea, Juan Manuel Roca, Premio Casa de América de Poesía Americana 2009 de España, por Biblia de pobres, se preguntó si no será precisamente la lengua de la poesía, la lengua de la inseguridad y la duda. “Uno piensa que cuando escribe es muy racional, muy cartesiano y mueve todas las herramientas que conoce del lenguaje, pero uno realmente se mueve en ciertos rasgos de incertidumbre, pastoreando abismos”, comentó.

En la expresión poética o en la inspiración creativa de las letras, hay una especie de tres estancias en las cuales muchas veces nos evade el misterio, planteó el poeta, narrador y ensayista de Colombia. “La primera es lo que el poeta dice, la segunda lo que cree que dice y la tercera lo que verdaderamente dijo a los demás. Yo creo que un poeta no existe cuando se escribe, sino cuando empieza a habitar en otro”, indicó.

Mencionó el caso del novelista ruso Nikolái Gógol (1809-1852): “Cuando escribió Almas muertas, muchos amigos, conocidos y lectores de él llegaron a decirle que con esa novela había hecho la demolición del zarismo, y el primer sorprendido y preocupado era él, que se creía zarista. En qué momento lo que dijo, lo que creyó decir y lo que verdaderamente dijo se le evade a su propia racionalidad”.

Con un Maratón de Poemas en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, la noche del domingo concluyó Di/Verso. Encuentro de Poemas en la Ciudad de México, que durante los cuatro días que duró su segunda edición abordó temas de la actualidad geopolítica como fronteras, migración y desplazamiento humano.

La cartelera de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México está disponible en http://www.cultura.cdmx.gob.mx/ y en el sitio http://www.cartelera.cdmx.gob.mx; en redes sociales (Twitter y Facebook) @CulturaCDMX, siga los hashtags #CulturaCDMX y #CiudadSinMuros. —o0o—